Kapitel 7

Das 3. Reich und der 2. Weltkrieg (1938 - 1947)

Im Entwurf zeigt sich das Talent, in der Ausführung die Kunst.

Marie von Ebner-Eschenbach 13.09.1830 - 12.03.1916

österreichische Schriftstellerin

Kriegsende in Hamburg, Blick auf das weitgehend zerstörte Hamburg (Quelle DSM)

Weltgeschichte

Mexiko enteignet

britische und amerikanische Ölgesellschaften.

In der UdSSR wird die Säuberung der KPdSU mit 18 Hinrichtungen abgeschlossen.

Japan diktiert einen Friedensplan für China, der aber nicht akzeptiert wird.

Zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich wird ein Nichtangriffspakt geschlossen.

Deutsche Geschichte

Anschluß Österreichs, Münchener Abkommen, Einmarsch in die Tschechoslowakei.

Reichskristallnacht , Adolf Hitler besucht Mussolini in Rom, Münchner Abkommen zwischen Chamberlain, Daladier, Mussolini und Hitler.

Am 1.10. marschiert die Wehrmacht ins Sudetenland ein.

Reichsparteitag "Großdeutschland" in Nürnberg demonstriert militärische Stärke.

Technikgeschichte

Grundsteinlegung für die Volkswagen-Fabrik in Wolfsburg.

QUEEN ELIZABETH läuft in Glasgow vom Stapel.

Der deutsche Physiker Otto Hahn spaltet als erster den Kern eines Uranatoms.

In Amerika kommt Nylon auf den Markt und in Deutschland wird Perlon erfunden.

Konrad Zuse stellt die binäre Rechenmaschine Z1 fertig.

Seit 60 Mio. Jahren ausgestorben geglaubter lebender Quastenflossler wird gefangen.

In Ungarn wird der erste Kugelschreiber von den Brüdern Biro erfunden.

Viermotorige Focke-Wulf gelingt erster Non-Stop-Passagierflug Berlin - New York.

Testraketen des Wernher von Braun fliegen 18 km weit.

7.1 Fähnriche erleben Saalgemeinschaften und die Latte

Schiffbaustudium von 1941 - 42 [12]

In dem Buch „Von Latten und Molchen - Erinnerungen der Schiffbauer Crew XII/39“ [12] wird von Hans Mester u. a. das Studium an der Technischen Hochschule Berlin beschrieben. Dabei kommt besonders der Dreiklang Saal, Latte und Studium zum Ausdruck und es wird die starke Verknüpfung sichtbar. Mester war als Fähnrich der Marine zu diesem Studium beurlaubt oder abkommandiert und schilderte anhand seiner Notizen und Briefe das von kurzen Frontkommandos unterbrochene Schiffbaustudium in den Zeitabschnitten von Januar 1941 bis Oktober 1942 und von März bis August 1943. Diese Beschreibung ist charakteristisch für diese Zeit, da von 120 Marine-Bauanwärtern dieses Jahrganges sich 32 für das Schiffbaustudium in Berlin entschieden hatten und als Fähnriche in die Schiffbausäle einzogen. Die meisten beendeten es im November oder Dezember 1942 mit dem Teilvordiplom in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Volkswirtschaft. Nur wenige wie Eggert oder Schneekluth sind dann später im Schiffbau verblieben.

Von der Marine zum Studium

Der folgende Text wurde weitgehend aus [12] übernommen

Die zum Studium abkommandierten Fähnriche bildeten die Fähnrichskompanie der Kriegsmarine in Berlin und mussten von ihren Fähnrichsgehalt die Immatrikulations-Gebühr (40,-- Reichsmark) und die Studiengebühren (rund 500,-- Reichsmark für 3 Semester) zahlen. Als Gegenleistung hatten sie sich verpflichtet, nach dem abgeschlossenen Studium als Diplomingenieur 10 Jahre bei der Marine zu dienen. Viele wohnten im Dom-Hotel in der Mittelstrasse mit je zwei Fähnrichen pro Zimmer und wurden weitgehend vom OKM verpflegt. Morgens gab es Frühstück im Hotel, mittags und abends wurde das Essen vom OKM gebracht. Das Mittagessen wurde in den Ratskeller Charlottenburg gebracht und dort vom Restaurantpersonal aufgetragen, die Zutaten für das Abendessen dagegen wurden ins Hotel gebracht und wurde vom Hotelpersonal zubereitet. Hierbei sollte man bedenken, daß zu dieser Zeit Lebensmittel und Restaurantessen nur noch gegen Lebensmittelmarken zu haben war. Die Fähnriche beurteilten die Butterzulage von 175 Gramm pro Woche als „gut und reichlich“.

Mariner werden Saalbürger auf Saal 203

Der Fähnrich Mester wurde mit zwei Kameraden auf dem Saal 203 aufgenommen, der zu dieser Zeit stark wechselnd mit 20 - 25 Studenten belegt war, davon jedoch nur 4 „Zivilisten“. Vor der eigentlichen Aufnahme in die Saalgemeinschaft erfolgte im Rahmen einer Saalversammlung eine feierliche Vorstellung der „neuen Saalbürger“ mit darauf folgender Prüfung, anschließend wurde die Saalordnung verlesen. An der Saalversammlung nahmen alle Saalbürger, Ehrensaalbürger und die neuen Studenten teil.

Damit die Schiffslinien strakten, d. h. einen im schiffbaulichen Sinn formvollendeten widerstandsarmen Verlauf erhielten, wurden dünne biegsame Latten aus Holz verwendet. Sie wurden den Schiffsabmessungen entsprechend auf das Zeichenpapier gelegt, in Form gebracht und mit Molchen so beschwert, dass sie die Form hielten und die Linien mit Blei oder Tusche ausgezogen werden konnten. Normalerweise wurden die Zeichnungen mit einfachem Packpapier zum Schutz abgedeckt und erst beim Weiterzeichnen kamen sie zum Vorschein. An den Zeichenmaschinen entstanden die Detailkonstruktionen, anfangs mit dem Bleistift, die anschließend ebenfalls mit Tusche ausgezogen wurden. Die gute Saalgemeinschaft wurde von den Marinern beispielhaft hervorgehoben und zeichnete sich besonders in Notfällen aus. Die Abgabe der Diplomarbeit war immer wieder einer dieser Fälle. Da die Diplomarbeit zeitlich befristet war, kam es in den letzten Tagen vor der Abgabe häufig zu Engpässen. Die Saalgemeinschaft half dann und erledigte alle möglichen Hilfsarbeiten wie Nebenrechnungen, Detailkonstruktionen, Erstellen von Tabellen und Korrektur lesen. In der Regel wurde die Arbeit pünktlich fertig und die spätere Diplomfeier wurde von der Gemeinschaft viel verdienter gefeiert.

Der Saal und die Latte - Lattenspritze an der Havel

Natürlich gehörten auch alle möglichen Streiche zum richtigen Studentenleben und Hans Mester berichtete ebenfalls darüber wie auch von der Lattenspritze. Er schildert die Latte als eine lebendige Institution in der Hochschule, die das, was zur Fachrichtung Schiffstechnik gehört, vereinigt, also die Studenten, den Lehrunter- und -oberkörper. Vorab die gemütliche und humorvolle Lattenkneipe, die mit starker Beteiligung bereits nach fünf Wochen Studium durchgeführt wurde. Dabei wurden die unedlen aber hoffnungsvollen Prüflingsanwärter aller Säle zu unedlen aber hoffnungsvollen Prüflingen ernannt. Das war notwendig, damit die Prüflinge auf der folgenden Lattenspritze im Grunewald an der Havel getauft werden konnten. Erst mit der Taufe wurden sie in der Gemeinschaft der Schiffbauer der „Heiligen Frau Latte“ aufgenommen. Sie wurde in gewohnter Manier als Sommerfest mit Beteiligung des Lehrunter- und -oberkörpers durchgeführt und da die Mariner in der Überzahl waren, hatte es Neptun nicht leicht.

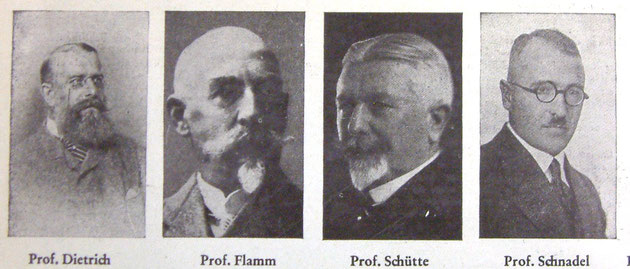

Die Saalbüger des Schütte-Saals stellen sich vor (Quelle Schütte-Saal)

Saalleben im Zweiten Weltkrieg

Das Saalleben auf dem Saal 203 entsprach weitgehend dem bewährten Muster, wurde jedoch von den Marinern als wohltuend empfunden, da es auf „demokratischer Mitbestimmung, studentischer Freiheit, diktatorischer Ordnung und gegenseitiger Unterstützung“ beruhte. Die Verantwortung trug der für ein Jahr gewählte Saaldirektor, dem der für das Saaleigentum zuständige Lattenschutzwart und der Verteidigungsminister zur Seite standen. Der Verteidigungsminister war zuständig für die Abwehr von Angriffen der anderen Säle, denn es herrschte ein starker Wettbewerb und es wurden immer wieder „Saalkriege“ ausgefochten.

Der Saal 203 hatte eine sehr lange Tradition und folglich wurden viele Bräuche und Gewohnheiten gerne und mit mehr oder weniger Ernst gepflegt. Auch die tägliche Pause an der „Kaffeeback“ gegen 14:00 Uhr gehörte dazu. Obwohl die Lebensmittelmarken eigentlich nicht für Kaffee, Kondensmilch und Zucker ausreichten, wurde diese für die Saalgemeinschaft wichtige halbe Stunde nie versäumt. Denn jetzt war der normalerweise stille Saal, es war sonst höchstens mal das Klappen der Tür oder das Kratzen der Rasierklinge beim Ausradieren eines Tuscheklecksers zu hören, voller Lärm. Die Saalruhe war ausgesetzt. Irgendwie wurden auch immer die notwendigen Zutaten organisiert, besorgt oder kamen mit Paketen von den Eltern. Ebenso war es Tradition, das Lattenbrüder am Tage des Geburtstages Kaffee und Kuchen für die Saalgemeinschaft spendierten. Die Laudatio auf das Geburtstagskind endete wie auch heute noch:

„Und so trinken wir auf das Wohl des ….

… und auf das Wohl der Heiligen Frau Latte“

Danach war dann der Abschuß der Saalkanone fällig, die auf einer Holzlafette auf dem Flur stand und vom Verteidigungsminister (heute Kanonier) abgefeuert wurde. Diese als Vorderlader ausgeführten Kanonen, die in der Regel bei irgendeinem Gießereipraktikum von den Studenten selbst geformt und gegossen wurden, waren der Stolz der Säle. Sie wurden bei verschiedenen Anlässen, so auch beim Ordensfest oder Geburtstag, abgefeuert. Nach dem Trinkspruch sollte die mit Pulver und Papier gestopfte Kanone sprechen, aber sie tat es meistens nicht sofort, da die Zündung durch das ebenfalls mit Pulver gefüllte Zündloch ziemlich kompliziert war. Wenn die Kanone dann gesprochen hatte und durch die Flure hallte, dauerte es nicht lange, bis der aufgebrachte Pedell erschien. Er wurde mit Worten, Kaffee und Kuchen beruhigt und die Feier nahm seinen Lauf.

Der Saal war auch im 3. Reich der Mittelpunkt der Schiffbauer

Die Regeln für das tägliche Zusammenleben waren in der Saalordnung niedergelegt und Verletzungen wurden mit Ordnungsrufen und im schlimmeren Falle mit Strafen belegt. Die schwerste Strafe, die allerdings sehr selten ausgesprochen wurde, war das „Ausbürgern“, denn dann musste der Delinquent den Saal verlassen, und es war nicht einfach, auf einem anderen Saal aufgenommen zu werden. Die meisten dieser Strafen dienten jedoch zum Füllen der Saalkasse, die auf dem Saal 203 aus einer Blechbüchse bestand. Der Inhalt diente zur Anschaffung von Büchern und Zeichenutensilien, der Rest wurde am Ende des Semesters zur Finanzierung der Semester-Abschlusskneipe verwendet.

Der Saal war auch im 2. Weltkrieg der Mittelpunkt im Leben des Schiffbauers und des Schiffsmaschinenbauers, Schiffselektriker waren selten. Hier begann und endete sein Tag an der der Hochschule, von hier aus ging er zu den Vorlesungen und Übungen, deren Anwesenheit durch Stempel bestätigt wurde. In den Zeiten dazwischen wurden die für die einzelnen Fächer notwendigen kleinen und großen Übungsaufgaben angefertigt. Gerade die in den Anfangssemestern anspruchsvollen Mathematik- und Mechanik-Aufgaben wurden mit gutem Wirkungsgrad gemeinsam gelöst. Die Zeichen- und Konstruktionsaufgaben waren sehr aufwendig und dauerten entsprechend lange. Zum Zeichnen von Schiffslinien waren die großen hohen Backs notwendig, auf denen das Pergamentpapier ausgerollt und mit Molchen beschwert, glatt gezogen wurde.

Als er nach zwei Jahren zurückkam fand er nur noch Trümmer vor

Dann wurde das Studium „bis auf weiteres“ unterbrochen und Mester wurde mit seiner Crew in den Einsatz abkommandiert. Als er nach zwei Jahren zurückkam, er hatte seine Studienunterlagen auf dem Saal 203 verwahrt, fand er nur noch Trümmer vor. Den Saal gab es nicht mehr. Der anscheinend noch studierende Aufsichtsoberfähnrich H. Zimmermann berichtete Mester brieflich über die starken nächtlichen Bombenangriffe der Engländer auf Berlin am 22. und 23. November 1943. In einer der ersten beiden Nächte ist das Hauptgebäude der Technischen Hochschule mit allen Decken total ausgebrannt.

Er berichtete: „Die steinernen Gewölbegänge und Treppen stehen noch und auch die Ecke unseres alten 203 (Schiffbauersaal), was aber ohne Heizung witzlos ist. Im EB (Erweiterungsbau) hatte eine Luftmine die Einrichtung leicht verändert, aber an der Seite Kurfürstenstraße war die Sache nicht so schlimm….Ich deckte im oder vielmehr auf dem Seglerhaus des ASV Dach………….die anderen wirkten auf der TH, wo ich dann auch mitmachte“. Das meiste Zeichenmaterial ging verloren ebenso die Lattenbücherei. „Hörnchen (Professor Horn) hat sich auf der TH rührend betätigt, ebenso Emil, bei dem jetzt der Sammellehrstuhl Schiffbau eingezogen ist.

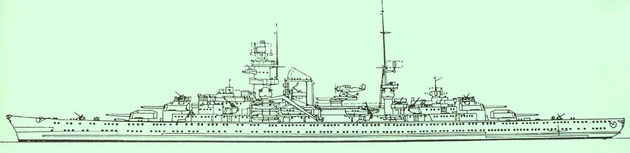

Kurze Frontkommandos unterbrachen das Studium, so nahm Fähnrich Mester am Kanaldurchbruch der PRINZ EUGEN am 12. Februar 1942 teil (Quelle B+V, U. Rittler)

7.1.2 Praktikum auf dem Bananendampfer BLUMENTHAL

Seine Exexcellenz, der Zeremonienmeister, Friedrich W. Graf schrieb in [13] :

Dank des großen Entgegenkommens der UNION Reederei, die uns auch im vergangenen Jahr Seefahrtsplätze zur Verfügung stellte, gelangte ich auf das Turbo-Elektro-Bananen-Kühlschiff BLUMENTHAL. Lästerzungen nannten das größte und wohl zugleich älteste Kühlschiff Deutschlands schlicht - "Blumenpott". Der einwandfreie Betrieb der Ladungs- Kühlmaschine ist auf so einem Schiff von großer Wichtigkeit. Schon bei Ausfall eines Kühlkompressors kann die Laderaumtemperatur nicht mehr gehalten werden, was sich natürlich verheerend auf die Bananen auswirkt.

Dem Alter der Anlage entsprechend musste immer mit dem Heißlaufen eines Kompressors gerechnet werden. Also wurde beim Auslaufen aus Santa Marta Kompressorwache gegangen. Das wichtigste Requisit dieser Wache war eine Spritzölkanne zum Kühlen der Kolbenstangen. Man maß der Kanne eine solche Bedeutung zu, daß in Bremerhaven einmal das Schiff nicht auslaufen konnte, weil besagte Kanne sich nicht rechtzeitig anfand, und ohne eine Spritzölkanne war das Schiff nicht kühlbar. Das war ein unumstößlicher Grundsatz! Die Ingenieure versuchten mir eine umfassende Ausbildung mitzugeben, und nach dem Motto, „Alles mal mitmachen", wurde ich auserkoren, die Kompressorwache zu gehen. Wir waren gerade aus Santa Marta ausgelaufen, als ich die Wache übernahm.

Wie gewohnt befühlte ich die Stopfbuchsen der Kompressoren. Bei den ersten beiden war alles klar, aber bei dem dritten Kompressor, der schon immer das Sorgenkind war, zog ich beim Anfassen der vorderen Stopfbuchse die Hand wie elektrisiert zurück. Im Geiste sah ich schon, wie der Kompressor unter unsagbarer Mühsal noch einige Hübe machte und dann stehen blieb. "Ich finde die Stopfbuchsen aber reichlich heiß“, meinte ich zu dem Reiniger. "Ooch, das gibt sich wieder", kam es zurück. "Du musst nur kräftig spritzen und den Knopf am Tropföler drücken." Damit verschwand er, indem er mir gute Wache wünschte. Es klang mir aber wie Hohn in den Ohren, dann war ich mit mir und der Ölkanne allein.

Drücken, kühlen, drücken, kühlen, das war die einzige Möglichkeit, die kritische Zeit zu überstehen, bis der Kühlingenieur auf seinen Runden auch zu mir kam. Von dem Drücken des Tropfölers kam ich bald ab, nachdem ich festgestellt habe, dass der Öler gar nicht fördert, und dieses war die Ursache des ganzen Übels. Mit wohlgezielten Salven schoss ich das Öl immer wieder auf die auf und ab sausende Kolbenstange. Der Schweiß rann mir in Bächen vom Körper und im Zeigefinger hatte ich schon einen Krampf. Macht nichts, weitermachen, oder soll man von dir sagen, du hast eine Brandenburger gefahren? Endlich kommt der Kühlingenieur. Er hat mich kaum angehört, und weg war er. Wieder allein, weitermachen, kühlen. Es dauert nicht lange, da war er mit beiden Kühlmaschinisten wieder zurück. Sie brachten einen neuen Öler mit. Dieser wurde nun in fieberhafter Eile eingebaut. "Weiter kühlen, nicht nachlassen", drang es in Abständen in mein Ohr. Nach einem halbstündigen zähen Kampf war die Gefahr gebannt. Der neue Öler tat seine Pflicht, und die Stopfbuchse wurde merklich kühler. Der Kühlingenieur murmelte noch etwas von Bosch-Ölern, die endlich mal angeschafft werden sollten und ging wieder nach oben. Auch die aufregenste Wache ging schließlich zu Ende.

7.1.3 Praktikum auf der REMERHAVEN Hartmut Brandt [13]

Ich habe alles kennen gelernt, doch keine Angst, die Verpflegung an Bord war gut. Auch hatte der Oberpseudoseemann -sprich Chief - ein mitfühlendes Herz. Er bewahrte uns vor manchem Landgang und dachte sich zu diesem Zweck neckische Spiele mit der Maschine aus. Wir zogen Kolben, guckten ihnen unters Hemd und setzten sie wieder hinein. Auch konnte man die Ventile auswechseln, die Hilfsdiesel auseinandernehmen, oder, wenn einem gar nichts mehr einfiel, eine Laufbuchse zur Besichtigung aus der Maschine ziehen, was aber mit Zahnziehen gar nichts Gemeinsames hat, auch ist es nicht schmerzhaft.

Die Temperaturen waren überall verschieden, was manchmal richtig - manchmal falsch war. Am wärmsten war der Abgaskanal, besonders in den Tropen. Auch den konnte man sauber machen. Zum Regeln benutzte man Räder, die in den unmöglichsten Ecken versteckt waren. Manche haben einen toten Gang. Es ist nicht so schlimm, wenn man hiervon nichts weiß, denn wenn nichts kommt, ist der tote Gang sicher schon voll aufgedreht. Ihr seht also: vor den Gefahren des Landes waren wir sicher. Selbst in Bremen blieben wir nur 8 Stunden, weil dort die "Golden City" sein soll. Damit aber keiner sein heimatliches Bett auf der langen Reise vermisst, hat die Union BREMERHAVEN vorn an die Seite des Schiffes geschrieben.

Vier Generationen Schiffbau in Berlin (Quelle Latte)

7.2 Ende und Neubeginn der Hochschule [1, 2]

(Quelle TU-Berlin)

Die Hochschule war häufig die Kulisse für aufwendige Paraden und Truppenaufmärsche, der im 3. Reich durchgeführte Umbau des Vorgartens und die breite erhöhte Freitreppe eigneten sich gut dafür. Die ersten Bombenschäden waren am 1. März 1943 zu verzeichnen. In der Nacht vom 22. zum 23. November 1943 erfolgte die weitgehende Zerstörung von großen Teilen und des Hauptgebäudes der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg durch Bombenangriffe. Viele Gebäude der Technischen Hochschule hatten dadurch schwere Schäden erlitten und das Hauptgebäude war vollständig ausgebrannt. Beim Einmarsch der Roten Armee im Frühjahr 1945 erlitten die Gebäude weitere Kampfschäden. Holz- und Metalldiebstähle der Bevölkerung richtete weitere Schäden an und bei der Demontage der Sowjets, besonders des Maschinenparks zwischen Mai und Juni 1945 fuhren viele beladene Lastwagenkolonnen vom TH-Gelände.

Im Mai 1945 starteten die Aufräumungsarbeiten. Es begannen ehemalige Hochschulmitglieder, die Bauten wieder nutzbar zu machen. Dass die Ausstattung der Hochschule ein Jahr nach Kriegsende schlecht war, das kann man sich heute noch gut vorstellen. Die Neue Zeitung (NZ) schrieb in einer Meldung am 23. August 1945. „Die von den Kriegsereignissen verschont gebliebenen Reste der Berliner Technischen Hochschule, die für die Neueinrichtung noch brauchbar sind, werden zur Zeit zusammengetragen, um allmählich wieder eine Schulungs- und Forschungsstätte für die technischen Wissenschaften zu errichten. Zu diesem Zweck sollen frühere militärische Gebäude in der Jebenstraße und der Hardenbergstraße wieder ausgebaut werden, da die Gebäude in der Charlottenburger Chaussee völlig zerstört sind."

Dr. Wolfgang Goebel, Student 1946 berichtete: "Zunächst haben wir die Fenster mit Pappe zugenagelt, damit wir im Winter mit Mantel und Handschuhen in der Vorlesung sitzen konnten. Dann mussten Bauschutt und umgestürzte Bäume weggeräumt werden. Das Rüstzeug hierfür war ein Beil, eine Säge, eine Schubkarre. Jeder durfte dann eine Aktentasche voll Holz mit nach Hause nehmen. Auch Baumaterial musste beschafft werden, nicht immer auf legalem Wege."

Möglich wurde dies alles durch die frühe Einrichtung einer studentischen Arbeitsgemeinschaft, deren Mitglieder die Selbstverwaltung der Studenten zu organisieren begann. Sie arbeiteten eng mit dem Rektor Professor Kucharski, dem TU-Professor Wille und den Beratern der Briten zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde durch das erste Studentenparlament, gewählt im Dezember 1946, abgelöst. Die Wahlbeteiligung der rund 1600 Studenten lag immerhin bei gut 80 %.

7.2.1 Das Ende der Technischen Hochschule Berlin (1945) [2]

Mit einer öffentlichen Mitteilung vom 2. Juni 1945 gab der Verwaltungsdirektor der Hochschule bekannt, daß die Technische Hochschule Berlin "Ende April 1945 aufgehört hat zu bestehen". Es erfolgt die Bildung eines "Arbeitsausschusses", dessen Aufgaben: Aufstellung eines provisorischen Etats, Erarbeitung von Lehrplänen, Durchführung von "Vorkursen" für Kriegsheimkehrer und Beginn der Entnazifizierungsverfahren vielfältig waren. Sie begannen zunächst kurzfristig unter Vorsitz von Gustav Hertz, dann vom Georg Schnadel, Professor für Schiffbau und ab Herbst 1945 unter Vorsitz von Walter Kucharski, Professor für Mechanik. Nach der Eröffnung der Universität am 9. April 1946 wird Kucharski erster neugewählter Rektor der Technischen Universität Berlin. Die Alliierten übernahmen ihre Sektoren in Berlin und die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg gehört zum britischen Sektor. Am Aufbau der zerstörten Gebäude beteiligten sich auch die Studenten und ab September 1945 war für die Studenten die Ableistung von 100 Stunden bei den Aufräumungsarbeiten Voraussetzung für die Immatrikulation. Die Professoren und Assistenten waren bis in den Spätherbst 1945 hauptsächlich mit der Sichtung und Bergung von Lehrmaterial und Forschungsgeräten beschäftigt.

Neubeginn als Technische Universität (1946) [2]

Im Dezember 1945 wird durch Anschlag bekannt gegeben, dass die Hochschule nach Zustimmung der Britischen Militärbehörde am 15. März 1945 wieder eröffnet werden soll. Die Festveranstaltung zur Eröffnung findet am 9. April 1946 statt. Die Technische Hochschule erhält den neuen Namen "Technische Universität". Der Britische Stadtkommandant General Nares erhält zur Eröffnung die programmatische Rede. Ihr Kerngedanke: Bildung des ganzen Menschen muss die Aufgabe der als Universität neu gegründeten Hochschule sein! Der Aufbau einer humanistischen Fakultät und die Einführung des obligatorischen Humanistischen Studiums für alle Studierende sind die Konsequenzen, die die Hochschule aus diesem Anspruch zieht.

Nach monatelangen Vorbereitungen wares endlich soweit: Die Wiedereröffnung der Technischen Hochschule als Technische Universität Berlin-Charlottenburg im britischen Sektor wurde feierlich begangen. Dies gelang aber erst, nachdem die vorbereitende Kommission zur Gründung der TU einen Versuch der Russen, die TU nach Lichtenberg in den Ostsektor zu verlagern, abwehren konnte. Erster Rektor und prägende Persönlichkeit für die Studierenden in der Anfangszeit wurde Professor Walter Kucharski, der bereits vor 1945 an der TH gelehrt hatte (Mechanik).

Die Technische Hochschule wird als Technische Universität neu gegründet (Quelle Latte)

7.2.2 Wir haben für die Professoren das Essen besorgt.

Die Ärmsten waren die Professoren, so Hans-Ulrich Bach, Studentenvertreter in den Anfangsjahren. "Sie hatten nichts zu essen, nichts. Wir haben für sie das Essen besorgt. Beispielsweise mussten wir bei Dipl.-Ing. Spörl Nachhilfeunterricht in Mathematik nehmen. Er verstand es großartig, den Leuten die Mathematik nahe zubringen. Bezahlt haben wir ihn mit Brot, Butter und Zigaretten. Wir waren ja keine unschuldigen Hühner, der Schwarzmarkt wurde von uns stark frequentiert - und das mit großem Erfolg.

Organisiert wurden von den Studierenden auch die ersten Röntgen-Reihenuntersuchungen bei Siemens. Das erschreckende Ergebnis: 60 % der Studierenden waren TBC-verdächtig. Für die schwächsten Studenten gab es dann verschiedene kostenlose Speisungen (Rot-Kreuz- und Schwedenspeisungen). Immer waren die englischen Hochschuloffiziere dabei und haben vermittelt. Weitere studentische Aktivitäten waren der Aufbau einer Krankenstation und einer Bücherei, die Eröffnung eines Lebensmittelgeschäftes in der Nähe der studentischen Arbeitsräume. Daneben mussten die Studenten natürlich für sich selber sorgen und auch studieren. Nur ein Drittel der Studenten bekam ein Stipendium, ein weiteres Drittel einen Zuschuss von zu Hause, der Rest musste sehen, wo er blieb. Meist haben die Frauen und Mütter gearbeitet und das Geld für den Lebensunterhalt, für die Studien- und Vorlesungsgebühren verdient. Gudrun Grunow, 1946 als Sekretärin in der Studentenvertretung tätig: "Mein Mann hat studiert, und ich war sein Bafög. Einer musste ja Geld verdienen."

7.2.3 Zulassung zum Studium nur mit 100 Stunden Aufräumungsarbeiten [2]

Die Eröffnung der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg erfolgte mit den Fakultäten für Allgemeine Ingenieurwissenschaft, Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinenwesen. Wegen seiner militärischen Bedeutung darf Luftfahrtwesen zunächst nicht und Schiffbau darf nur eingeschränkt als Binnenschiffstechnik gelehrt werden. Die TU Berlin beginnt mit knapp über 1.500 Studierenden, darunter etwa 100 Frauen und 100 Ausländern. Es hatten sich insgesamt über 3.000 beworben. Zugelassen wurde nur, wer seine 100 Stunden Aufräumungsarbeiten abgeleistet hatte und eine Aufnahmeprüfung bestanden hatte - das teilte die Studentische Arbeitsgemeinschaft der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg in kleinen Meldungen in verschiedenen Zeitungen mit. Ausgeschlossen waren ehemalige NSDAP-, SS- und SA-Mitglieder und HJ-Funktionäre vom Scharführer aufwärts.

In den ersten Monaten des neuen Jahres 1946 wandte sich der Studentenausschuss der Technischen Hochschule erneut über die Tageszeitungen an die Berliner Bevölkerung. Unter der Überschrift "Helft den Studenten" beschrieben sie, was der Hochschule alles fehlte. Benötigt wurden vor allem technische Fach- und Lehrbücher sowie Reißbretter, Rechenschieber und ähnliche Lehr- und Lernmittel zum "Friedenspreis", aber auch möblierte Zimmer und Kleidung

Gleich mehrere Meldungen widmeten sich zu Beginn des Jahres 1946 der Frage: "Wer darf studieren?" Hintergrund: Eine Prüfungskommission für die Zulassung zum Studium nahm an der Technischen Universität ihre Arbeit auf. Sie bestand darin, "durch ihre Auswahl einem Absinken des wissenschaftlichen Niveaus entgegenzuwirken, vielmehr für eine Hebung zu sorgen, vor allem aber eine fortschrittliche Zusammensetzung der Studentenschaft zu gewährleisten" (BZ vom 19. 2. 1946). Alles in allem jedoch fanden sich in der Vorbereitungszeit nur kurze Meldungen über den Wiederaufbau der Hochschule in der Presse - die meisten Menschen hatten andere Sorgen.

7.2.2 Wir haben für die Professoren das Essen besorgt.

Die Ärmsten waren die Professoren, so Hans-Ulrich Bach, Studentenvertreter in den Anfangsjahren. "Sie hatten nichts zu essen, nichts. Wir haben für sie das Essen besorgt. Beispielsweise mussten wir bei Dipl.-Ing. Spörl Nachhilfeunterricht in Mathematik nehmen. Er verstand es großartig, den Leuten die Mathematik nahe zubringen. Bezahlt haben wir ihn mit Brot, Butter und Zigaretten. Wir waren ja keine unschuldigen Hühner, der Schwarzmarkt wurde von uns stark frequentiert - und das mit großem Erfolg.

Organisiert wurden von den Studierenden auch die ersten Röntgen-Reihenuntersuchungen bei Siemens. Das erschreckende Ergebnis: 60 % der Studierenden waren TBC-verdächtig. Für die schwächsten Studenten gab es dann verschiedene kostenlose Speisungen (Rot-Kreuz- und Schwedenspeisungen). Immer waren die englischen Hochschuloffiziere dabei und haben vermittelt. Weitere studentische Aktivitäten waren der Aufbau einer Krankenstation und einer Bücherei, die Eröffnung eines Lebensmittelgeschäftes in der Nähe der studentischen Arbeitsräume. Daneben mussten die Studenten natürlich für sich selber sorgen und auch studieren. Nur ein Drittel der Studenten bekam ein Stipendium, ein weiteres Drittel einen Zuschuss von zu Hause, der Rest musste sehen, wo er blieb. Meist haben die Frauen und Mütter gearbeitet und das Geld für den Lebensunterhalt, für die Studien- und Vorlesungsgebühren verdient. Gudrun Grunow, 1946 als Sekretärin in der Studentenvertretung tätig: "Mein Mann hat studiert, und ich war sein Bafög. Einer musste ja Geld verdienen."

7.2.3 Zulassung zum Studium nur mit 100 Stunden Aufräumungsarbeiten [2]

Die Eröffnung der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg erfolgte mit den Fakultäten für Allgemeine Ingenieurwissenschaft, Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinenwesen. Wegen seiner militärischen Bedeutung darf Luftfahrtwesen zunächst nicht und Schiffbau darf nur eingeschränkt als Binnenschiffstechnik gelehrt werden. Die TU Berlin beginnt mit knapp über 1.500 Studierenden, darunter etwa 100 Frauen und 100 Ausländern. Es hatten sich insgesamt über 3.000 beworben. Zugelassen wurde nur, wer seine 100 Stunden Aufräumungsarbeiten abgeleistet hatte und eine Aufnahmeprüfung bestanden hatte - das teilte die Studentische Arbeitsgemeinschaft der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg in kleinen Meldungen in verschiedenen Zeitungen mit. Ausgeschlossen waren ehemalige NSDAP-, SS- und SA-Mitglieder und HJ-Funktionäre vom Scharführer aufwärts.

In den ersten Monaten des neuen Jahres 1946 wandte sich der Studentenausschuss der Technischen Hochschule erneut über die Tageszeitungen an die Berliner Bevölkerung. Unter der Überschrift "Helft den Studenten" beschrieben sie, was der Hochschule alles fehlte. Benötigt wurden vor allem technische Fach- und Lehrbücher sowie Reißbretter, Rechenschieber und ähnliche Lehr- und Lernmittel zum "Friedenspreis", aber auch möblierte Zimmer und Kleidung

Gleich mehrere Meldungen widmeten sich zu Beginn des Jahres 1946 der Frage: "Wer darf studieren?" Hintergrund: Eine Prüfungskommission für die Zulassung zum Studium nahm an der Technischen Universität ihre Arbeit auf. Sie bestand darin, "durch ihre Auswahl einem Absinken des wissenschaftlichen Niveaus entgegenzuwirken, vielmehr für eine Hebung zu sorgen, vor allem aber eine fortschrittliche Zusammensetzung der Studentenschaft zu gewährleisten" (BZ vom 19. 2. 1946). Alles in allem jedoch fanden sich in der Vorbereitungszeit nur kurze Meldungen über den Wiederaufbau der Hochschule in der Presse - die meisten Menschen hatten andere Sorgen.

Wir bauen auf und fangen an

"1938 Abitur, Sommer '38 Arbeitsdienst, Winter '38/39 Hochschulpraktikant bei Siemens, immatrikuliert an der Technischen Hochschule

Berlin Sommersemester

'39, dann Krieg und Kriegsverletzung. Juni '45 wieder in Berlin." So schildert Pe-

ter Grunow, TU-Student der ersten Stunde, im Eiltempo seine Lebensstationen.

Seine Eintragung ins Tagebuch am 11. Juni 1945 lautet: "An der Technischen Hoch-

schule gewesen: Wir bauen auf und fangen an." Das ist genau eine Woche, nach-

dem er nach Hause kam. Schneller, sagt er, ging es nicht. Sein Schicksal teilten vie-

le der damaligen TU-Studenten. Sie hatten den Krieg überlebt, sie wollten nun

schnell ihr Studium beenden und den Neuanfang mitgestalten.

Studieren in der Nachkriegszeit (1946 - 47)

Studieren an der TU Berlin hieß in der Nachkriegszeit vor allem Organisieren können. Beschafft werden mussten Nahrung, Wohnraum, Geld, Kleidung und Lehrmaterialien. An Zeichenpapier mangelte es, ebenso an Schuhsohlen. Das eine wurde aus Chemnitz besorgt, das andere aus Leuna.

Alles in allem bescheiden ging es zu, als die Technische Universität Berlin-Charlottenburg in den Jahren 1945/46 wiederaufgebaut wurde, und bescheiden war auch die Ausstattung der zukünftigen Universität. Am 11. Dezember 1946 wird die Wahl des 1. Studentenparlaments durchgeführt. Ab nun bilden sich die Organe (das Parlament, diverse Referate, Studentenvertretung, Fakultätenrat, Fachschaften und Rechtskammer) der verfassten Studentenschaft heraus.

Der neueste Mensawitz.

„Hat jemand was dagegen, wenn ich mir dies Inserat aus der Zeitung ausschneide?“

„Was ist denn auf der Rückseite?“

„Dies hier“

„Das will ich haben.“

„Dann musst Du das Papier spalten. Geh mal rüber zur Mensaküche, die können das mit ihren Wurstmessern machen.“

***

Wiederaufbau, auch die Professoren packen mit an (Quelle Latte)

7.3 Lehrer und Prüfungsordnungen [2, 4, 6]

1939-55 Klindwort, E. (Dienstzeit mit Unterbrechungen, Dr.-Ing., o. Prof.) Schiffselemente und Entwerfen von Schiffen

1939-45 Sturtzel, W. (Dr.-Ing. ,o. Prof., 1953 o. Prof. an der RWTH, 1954 Direktor an der VBD in Duisburg ) Schiffselemente und Entwerfen von Schiffen

Ernst Klindwort (1900-1988)

Klindwort wurde am 28. Januar 1900 in Bad Schwartau geboren. 1918 machte er sein Abitur und es folgte bis 1922 ein Schiffbaustudium an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg, das er mit dem Diplom-Examen abschloss. Von 1923 bis 1939 war er bei Blohm + Voss maßgebend an den Entwürfen von vielen bekannten Schiffen beteiligt. Markante Schiffsnamen seiner Berufsjahre sind u. a. Fahrgastschiff EUROPA 1930, Bark GORCH FOCK 1933, Aviso GRILLE 1935 und Fahrgastschiff WILHELM GUSTLOFF 1938.

1939 wurde er als Professor auf den Lehrstuhl für „Entwerfen von Schiffen“ an die TU Berlin berufen, 1940 jedoch aus politischen Gründen seines Amtes wieder enthoben. Er ging bis 1945 als technischer Direktor zu den Deutschen Werken nach Kiel. Nach dem Krieg arbeitete Klindwort beim Bureau Veritas.

1951 bis 1955 konnte er seine Lehrtätigkeit an der TU Berlin fortsetzen, 1955 erfolgte seine vorzeitigen Entlassung aus dem Lehramt, jedoch wurde er später rehabilitiert und 1965 in Ehren emeritiert, ohne dass er sein Lehramt wieder angetreten hat.

Wilhelm Sturtzel (1896-1977)

In Ratibor/Oberschlesien am 9. August 1896 geboren, nahm er nach dem Abitur und seiner Teilnahme am 1. Weltkrieg 1919 das Studium des Schiffbaus an der TH Danzig auf. 1923 trat er als Konstrukteur bei der Schichau Werft ein, wo er nach 17jähriger Tätigkeit im Handels- und Kriegsschiffbau zum stellvertretenden Schiffbaudirektor für die drei Schichauwerften in Elbing, Danzig und Königsberg aufstieg. Er beeinflusste die Entwicklungen an Kortdüsen, Voith-Schneider-Propeller und Eisenbahn-Fährschiffen. Die Ergebnisse seiner Arbeiten am heute als Swath-Prinzip bekannten Schiffen wurden patentiert, der Vorteil dieses Prinzips sind wenig Wellenwiderstand und geringe Schiffsbewegungen bei Seegang.

1940 folgte der Ruf zur Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg als Ordinarius für Entwerfen von Schiffen. Die Breite seiner Begabungen machte es ihm nicht leicht, sich zwischen der praktischen Ingenieurtätigkeit und der Hochschullaufbahn zu entscheiden. Während seiner Lehrtätigkeit entstanden für die Praxis wichtige wissenschaftliche Arbeiten zur Verbesserung der Entwurfsmethoden.

Nach Kriegsende und Verbot der Schiffbautätigkeit für Überseeschiffe, beschäftigte sich Sturtzel u. a. mit dem Binnenschiffbau. Der Wiederaufbau der Binnenschiffsflotte nach dem Kriege wurde für ihn ein wichtiges Tätigkeitsfeld, auf dem er dann wesentliche Beiträge zur technischen Entwicklung leistete. Er war maßgeblich an der Gründung und dem Bau der Versuchsanstalt in Duisburg speziell für den Binnenschiffbau beteiligt. Als ihr erster Direktor von 1954-1967 hat er die Forschungstätigkeit bedeutend geprägt.

Im gleichen Zeitraum hat Sturtzel an der RWTH Aachen die Studienrichtung Schiffbau begründet und den 1954 bei

seiner Berufung neu gebildeten Lehrstuhl für Schiffbau ausgebaut. Hier hat er jahrelang die volle Breite des Schiffbaus weitgehend alleine abgedeckt, nur unterstützt vom Flugzeugbauer Ebner, der

Schiffsfestigkeit las. Nach seiner Emeritierung 1964 übernahm Schneekluth, ebenfalls ein Lattenbruder aus Berlin, den Lehrstuhl.

Sturtzel lehrte Entwerfen von Schiffen (Quelle STG)

7.3.1 Prüfungsordnungen [1, 2, 4]

1871 wurde der Akademie das Recht verliehen, Diplom-Prüfungen abzuhalten

Die Entwicklung der Prüfungs-Vorschriften hat hin und her geschwankt. Das Institut, nach dem „Regulativ“ von 1860, und die Akademie, die bereits nach dem im Jahre 1871 von der Bau-Akademie übernommenen Verfassungsstatut von 1851 eine „technische Hochschule ist“, konnten nur Prüfungen am Schlusse jedes Halbjahres abgelegt werden. Durch das Verfassungsstatut von 1871 ist dann der Akademie das Recht verliehen worden, Diplom-Prüfungen abzuhalten. Das Bestehen dieser Prüfung, für die durch die Diplom-Prüfungs-Ordnung von 1873 nähere Bestimmungen getroffen sind, war bis 1890 Vorbedingungen für den Eintritt in den Marinedienst. Die Vorprüfung durfte frühestens nach zwei Studienjahren, die Hauptprüfung nach sechs Halbjahren abgelegt werden, und die Schiff- sowie die Schiffsmaschinenbauer mussten wenigstens die letzten zwei Jahre in Berlin studiert haben. Dieses Recht der Diplom-Erteilung wurde durch das Verfassungsstatut von 1882 bestätigt. Die Geprüften wurden „diplomierte Ingenieure“ genannt.

Nach den 1887 neu erlassenen Prüfungs-Vorschriften waren die für die Vorprüfung verlangten Studienzeichnungen für Schiff- und für Schiffsmaschinenbauer ganz gleich; die Anforderungen in der mündlichen Prüfung deckten sich bei beiden Fächern mit denen für das Maschinenbaufach vorgeschriebenen. Für die Hauptprüfung mussten die Schiffbauer neben den bisher üblichen schiffbaulichen Zeichnungen den Entwurf eines Kriegsschiffes, der zum ersten Male 1886 von dem ganzen Jahrgange fertig gestellt wurde, den Entwurf eines Dampfkessels sowie den allgemeinen Entwurf einer Schiffs-Dampfmaschine liefern. Die Schiffsmaschinenbauer u. a. auch die Zeichnungen der Verbände eines hölzernen oder eines eisernen Schiffes vorlegen. Die Diplom-Aufgaben waren nach den beiden Fachrichtungen verschieden. Die Fächer der mündlichen Prüfungwaren für beide ganz gleich, wurden je nach der Fachrichtung eingehend oder kursorisch geprüft.

7.3.2 Diplom-Prüfung ersetzt ab 1912 die erste Staatsprüfungen

Die Diplom-Prüfungs-Ordnungen sind 1912 für Schiff- und Schiffsmaschinenbau, dann nach der Bildung der vier Fakultäten 1922 und zuletzt 1924, letztere mit dem ausdrücklichen Vermerk, daß die Diplom-Prüfung die erste Staatsprüfungen ersetzt, neu herausgegeben. In ihnen ist die Mindestzahl der zu prüfenden Fächer festgelegt, wobei einige Fächer der Wahl der Kandidaten überlassen bleiben.

Neben diesen Diplom-Prüfungen, die von besonderen, aus Hochschullehrern gebildeten Prüfungs-Ausschüssen abgehalten wurden, bestanden bei der Bau-Akademie und bei der Maschinenbau-Abteilung seit 1876 Staats- (Bauführer-) Prüfungen, und 1890 wurde, zur Gleichstellung mit den übrigen Staatsbeamten, auch für die Schiffbauer das Bestehen einer vom technischen Staatsprüfungsamte abgehaltenen Bauführer-Prüfung als Vorbedingung für den Eintritt in den Marinedienst vorgeschrieben. Dieser Staats-Prüfung lagen die Vorschriften für die Ausbildungen im Marine-Baudienste vom 03. Januar 1890, später vom 23. März 1899 zu Grunde. Als die Hochschule dann 1899 bei der Jahrhundertfeier das Recht erhielt, den Diplom-Ingenieuren nach Ablegung einer weiteren Prüfung den akademischen Grad eines Doktor-Ingenieurs zu verleihen, und die Staatsbetriebe die von Hochschullehrern abgehaltenen Diplom-Prüfungen anerkannten, sind die Bauführer-Prüfungen bedeutungslos geworden.

7.3.3 Übungsarbeiten, Praktikum [1, 3, 4]

Beim Unterricht wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein Nachdruck auf die zeichnerischen Übungsarbeiten gelegt: Die viel wichtigeren, rechnerischen und schriftlichen Arbeiten sind erst dann mehr in den Vordergrund gerückt, als die Zeit zum Anfertigen von „Bildern“ fehlte. Bis dahin mussten alle Zeichnungen auf gutem Zeichenpapier angefertigt, mit Tusche ausgezogen und so weit angängig, farbig angelegt und in schwarz abgetönt werden. Besonders das Ausziehen der Linienrisse war eine mühsame und zeitraubende Arbeit, welche zwar die zeichnerischen Fähigkeiten und die Sorgfalt bei der Ausführung von Zeichnungen wesentlich stärkte, aber für die technische Ausbildung kaum von Wert war. Ab 1925 dürfen alle Zeichnungen bei sauberer Ausführung in Blei auf Pauspapier vorgelegt werden, aber es werden rechnerische und schriftliche Übungs- und Seminar-Arbeiten in verstärktem Maße verlangt, um die Studierenden mehr zu wissenschaftlicher Arbeit zu erziehen.

Müller-Graf als

Trimmer auf einem Fischdampfer

(Quelle Latte)

Praktikum, Bordpraktikum

Die Bedeutung der praktischen Arbeit für die Ausbildung ist im Laufe der Zeit verschieden hoch bewertet worden. Die Grabower Schule verlangte von den Schülern, die den Gesellenbrief nicht besaßen, das Bestehen einer besonderen Aufnahmeprüfung in praktischer Fertigkeit. Alle aus dieser Schule hervorgegangenen, zu hervorragenden Stellungen gelangten Männer, hatten ihre volle Lehrlingszeit erledigt. Noch später machten einige Werften eine dreijährige Lehrzeit zur Bedingung, wenn Abiturienten ihr praktisches Jahr bei ihnen ableisten wollten. Das seit 1860 auf Abiturienten im Alter zwischen 17 und 27 Jahren eingestellte Gewerbe-Institut begnügte sich mit der Forderung, daß „Schiffbauer wenigstens ein Jahr lang regelmäßig praktische Arbeiten auf einer Schiffswerft als ihre Hauptbeschäftigung getrieben haben müssen“. Bei der Akademie ist in dem „Verzeichnisse der Unterrichtsgegenstände“, seit 1875 „Programm“ genannt, von praktischer Ausbildung nicht die Rede, aber es ist anzunehmen, dass dem Studium in der Regel eine mindestens einjährige praktische Arbeitszeit vorausgegangen ist.

Um 1925 wurde eine wenigstens einjährige praktische Arbeitszeit verlangt, von der mindestens die letzten sechs Monate auf einer Werft abgeleistet sein müssen. Es wird eine 1 ½-jährige oder noch länger praktische Arbeitszeit empfohlen, um das Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit, sich selbst zu helfen, besonders bei den in steigendem Maße aus Großstädten kommenden Nachwuchs zu stärken. Den richtigen Nutzen kann die praktische Arbeit aber nur bringen, wenn die Praktikanten während ihrer Arbeitszeit durch akademisch gebildete Ingenieure scharf überwacht und betreut, sowie zum Führen von Arbeitsbüchern angehalten werden. Viele Werften lehnten ein dahin gerichtetes Ansinnen mit der Begründung ab, dass sie die dadurch entstehenden Kosten nicht aufbringen können. Im Schiffbau und im Schiffsmaschinenbau wird nach wie vor großer Wert darauf gelegt, dass die Studierenden die See und den Bordbetrieb aus eigener Anschauung durch Betätigung an Bord von Seeschiffen kennen lernen. Dank dem Entgegenkommen der Reedereien werden zwar alljährlich mehrere Studierende für eine oder zwei Seereisen angeheuert, aber anzustreben ist, daß alle Schiffbau-Studierenden Gelegenheit haben, zur See zu fahren.

7.4 Das Maritime Umfeld

7.4.1 Gründungsjahre von Reedereien 1938-1947 [5]

1939 lngo Bärtels, Hamburg-Francop

1939 Kieler Verkehrsaktiengesellschaft, Kiel

1942 Bock, Godeffroy & Co., Hamburg

1942 Carl W. Hanssen, Tankschiffahrt, Hamburg

1942 Fritz Raabe Reederei, Bremen

1942 Ernst Schliemann's Tankschiff Reederei, Hamburg ,

1945 Weidtman & Ballin, Hamburg

7.4.2 Gründungsjahre von Werften 1938-1947 [5]

1938 Paul Tänzler, Hamburg

1945 Cuxhavener Bootswerft Wilhelm Mews, Cuxhaven

1946 Lunewerft G. Kuhr, Bremerhaven

1946 Rheinwerft GmbH &Co., Mainz-Mombach

1946 Hermann Sürken, Papenburg

1947 Paul Böhling, Hamburg

1947 Jadewerft Wilhelmshaven GmbH, Wilhelmshaven

1947 Schiffswerft Oberwinter GmbH, Oberwinter

***

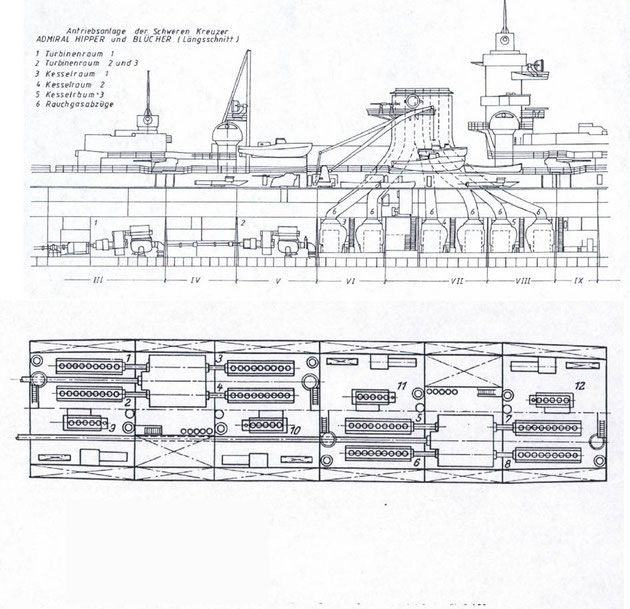

Admiral Hipper, schwerer Kreuzer mit La Mont-Kessel und Hochdruckheißdampf (Quelle B+V, U. Rittler)

7.4.3 Marine, erneuter Flottenaufbau und innovative Technik [16]

Jürgen Wessel

Mit den Bestimmungen des Versailler Vertrages von 1919 war auch die Größe der deutschen Flotte festgelegt, die zukünftig aus folgenden Schiffstypen und Größen bestehen sollten, die übrigens nur auf den beiden staatseigenen Werften in Wilhelmshaven und in Kiel gebaut werden durften, um so das Fachwissen innerhalb der deutschen Schiffbauindustrie nicht zu sehr zu streuen:

- 6 Panzerschiffe (Linienschiffe) zu je 10.000 t Verdrängung

- 6 Kleine Kreuzer zu je 6.000 t Verdrängung

- 12 Zerstörer zu je 800 t Verdrängung

- 12 Torpedoboote mit jeweils 200 t

Schwere Kreuzer, U-Boote und Flugzeuge waren den Deutschen gänzlich verboten. Die Mannschaftsstärke der Marine wurde mit 15.000 Mann festgelegt. Die neue Reichsmarine stellte sich von Anfang an darauf ein, die völlig veralteten Schiffe, die ihr durch Versailles geblieben waren, sobald als möglich durch technisch neuwertige Schiffe zu ersetzen, bei deren Konstruktion die reichlich gesammelten Erfahrungen des 1. Weltkriegs berücksichtigt werden sollten. Was sehr bald auch auf den Entwurf und die Konstruktion der deutschen Handelsschiffe nehmen sollte. Der Bau des ersten größeren Schiffes nach dem 1. Weltkrieg, der im Jahre 1921 auf Kiel gelegte Kreuzer EMDEN III, bot hierzu die Gelegenheit. Der Kreuzer EMDEN III ist als das erste fast vollständig elektro-geschweißte Schiff der Welt in die Geschichte des Schiffbaus eingegangen! Nachdem die Deutschen in den zurückliegenden Jahren ausreichend Erfahrungen mit dem Elektro-Lichtbogenschweißen bei einzelnen Komponenten gesammelt hatten, konnten sie auf zwei wesentliche Vorteile vertrauen: durch das Schweißen wurden ca. 15 % des Stahlgewichtes eines Schiffes eingespart und der gesamte Fertigungsprozess konnte beschleunigt werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil die beim Nieten auftretenden extremen Zwangslagen vermieden wurden.

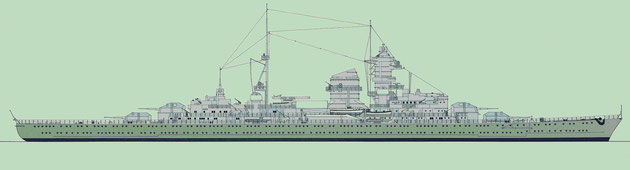

Vergleich der Größe von Dampf- und Dieselmotoranlagen, oben ADMIRAL HIPPER mit Turbinen-, unten Dieselantrieb der Panzerschiffe der Deutschland-Klasse (Quellen STG, B+V)

7.4.3.1 Dampfturbinen und Getriebe

Nachdem es der Kaiserlichen Marine im Jahr 1914 bereits gelungen war, die Torpedoboote des Typs "A" mit Getriebeturbinen auszurüsten, wählte man beim Bau des 2-Wellen-Kreuzers WIESBADEN, der 1915 vom Stapel gelaufen war, eine besonders originelle Lösung: eine Welle wurde mit einem Zahnradgetriebe und die andere mit einem Föttinger-Getriebe an ihre jeweilige Dampfturbine mit 15.000 PS angeflanscht. So konnte die Marine erste Erfahrungen im direkten Vergleich mit diesen neu entwickelten Getriebeformen sammeln. Knapp zehn Jahre später ließ es die Entwicklung zu, den Kreuzer EMDEN III als erstes großes Marineschiff mit einem Untersetzungsgetriebe auf jeder Welle mit jeweils 23.250 PS auszurüsten. Damit war es endlich gelungen, auch für große Leistungen, jeweils Turbinen- und Propellerdrehzahl voneinander unabhängig zu wählen und zwar so, daß jede für sich in ihrem optimalen Wirkungsgrad lag. Alle großen Schiffe der Marine und der Handelsmarine sollten von nun an mit Untersetzungsgetrieben, d. h. mit "Getriebeturbinen", ausgerüstet werden.

Ganz generell galt für die Reichsmarine, daß sie neben dem Elektroschweißen auch die Materialentwicklung nachhaltig fortsetzte mit dem Erfolg, daß die sog. "höherfesten Stähle" zunächst für Marineschiffe unter der bekannten Bezeichnung St 52 entwickelt wurden, die später nach dem 2. Weltkrieg auch häufig für höher belastete Bereiche des Schiffskörpers im Handelsschiffbau Anwendung fanden. Ferner wurden neue Legierungen beim Panzermaterial entwickelt, die unter den Bezeichnungen Wh für "Wotan hart" und Ww für "Wotan weich" bekannt wurden, wie aber auch die Lenz-, Flut- und Feuerlöscheinrichtungen, die Elektroinstallationen sowie Isoliermaterialien, die fortlaufend verbessert wurden

7.4.3.2 Dieselmotoren ermöglichen enorme Reichweiten

Der wohl bekannteste Schiffsneubau der Reichsmarine war aber zweifelsfrei das Panzerschiff vom Typ DEUTSCHLAND, von dem insgesamt drei Einheiten in Dienst gestellt wurden. Unter den einschränkenden Bedingungen, die der Versailler Vertrag der deutschen Rüstung diktierte, wurde für den größten Schiffstyp der Reichmarine ein einfaches aber erfolgreiches Entwurfskonzept gefunden: das Schiff sollte "stärker als die schnelleren und schneller als die stärkeren sein". Den Schiffbauern gelang es, auf einem kreuzerähnlichen Schiffstyp zwei Drillingstürme mit 28 cm Geschützen unterzubringen und die daran anschließenden Stahlverbände so zu dimensionieren und zu konstruieren, daß sie die auftretenden Belastungen, die von diesen schweren Geschütztürmen ausgingen, problemlos aufnehmen konnten, ohne dabei die auf 10.000 t begrenzte Gesamtverdrängung zu überschreiten. Die Geschütztürme selbst waren auch eine Neuentwicklung, deren Besonderheit es war, daß sie erstmals in der "Erhöhung" nachgeladen werden konnten.

Die eigentliche innovative Besonderheit bestand allerdings darin, daß diese großen Kampfschiffe zum ersten Mal nicht mit Dampf, sondern von insgesamt acht Dieselmotoren angetrieben wurden, die über zwei Sammelgetriebe auf zwei Propellerwellen gekuppelt waren. Bei diesen doppelt wirkenden 9-Zylinder-Reihenmotoren handelte es sich um Leichtbau-Konstruktionen, die bei 450 U/min 7.100 PS leisteten und die von der Firma MAN ausschließlich für den Einsatz an Bord der Panzerschiffe neu entwickelt wurden. Damit setzte die Reichsmarine die erfolgreiche Motorenentwicklung fort, die die Kaiserlichen Marine bereits mit dem Bau der U-Bootmotoren begonnnen hatte. Der ganz wesentliche Vorteil der Motoren gegenüber den Dampfturbinen war ein deutlich geringerer spez. Brennstoffverbrauch, der damals bereits bei 0,16 kg/PSh = 0,218 kg/kWh lag, gegenüber 0,38 kg/PSh bei den Dampfturbinen! Auch wenn die gesamte Motorenanlage inklusive der Getriebe wieder schwerer als eine Dampfturbinenanlage war, so war dennoch infolge des halbierten Brennstoffverbrauchs die Summe von Antriebsanlage und Kraftstoffvorrat für die großen Reichweiten von 18.000 sm bereits wieder geringer als bei einer Turbinenanlage.

Nicht zuletzt die Erfahrungen, die Deutschland mit dem Dieselmotorenantrieb an Bord ihrer U-Boote im 1. Weltkrieg gesammelt hatte, führte dazu, daß bereits ab 1921 die deutsche Handelsmarine ihre Neubauten (HAVELLAND, MONTE-Klasse) mit den in Deutschland verbliebenen Dieselmotoren der nicht fertig gestellten U-Boote ausrüstete.

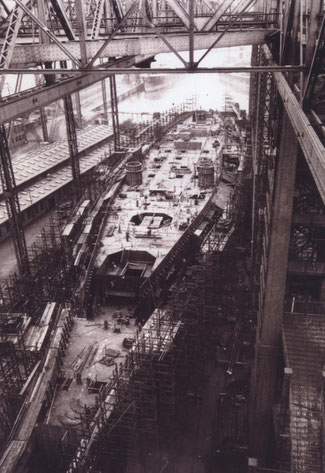

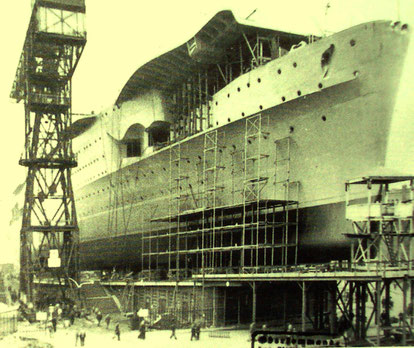

Blick vom Helgen beim Bau der Bismarck (Foto B+V)

Die eigentliche innovative Besonderheit bestand allerdings darin, daß diese großen Kampfschiffe zum ersten Mal nicht mit Dampf, sondern von insgesamt acht Dieselmotoren angetrieben wurden, die über zwei Sammelgetriebe auf zwei Propellerwellen gekuppelt waren. Bei diesen doppelt wirkenden 9-Zylinder-Reihenmotoren handelte es sich um Leichtbau-Konstruktionen, die bei 450 U/min 7.100 PS leisteten und die von der Firma MAN ausschließlich für den Einsatz an Bord der Panzerschiffe neu entwickelt wurden. Damit setzte die Reichsmarine die erfolgreiche Motorenentwicklung fort, die die Kaiserlichen Marine bereits mit dem Bau der U-Bootmotoren begonnnen hatte. Der ganz wesentliche Vorteil der Motoren gegenüber den Dampfturbinen war ein deutlich geringerer spez. Brennstoffverbrauch, der damals bereits bei 0,16 kg/PSh = 0,218 kg/kWh lag, gegenüber 0,38 kg/PSh bei den Dampfturbinen! Auch wenn die gesamte Motorenanlage inklusive der Getriebe wieder schwerer als eine Dampfturbinenanlage war, so war dennoch infolge des halbierten Brennstoffverbrauchs die Summe von Antriebsanlage und Kraftstoffvorrat für die großen Reichweiten von 18.000 sm bereits wieder geringer als bei einer Turbinenanlage.

Nicht zuletzt die Erfahrungen, die Deutschland mit dem Dieselmotorenantrieb an Bord ihrer U-Boote im 1. Weltkrieg gesammelt hatte, führte dazu, daß bereits ab 1921 die deutsche Handelsmarine ihre Neubauten (HAVELLAND, MONTE-Klasse) mit den in Deutschland verbliebenen Dieselmotoren der nicht fertig gestellten U-Boote ausrüstete.

Zerstörer, gebaut von der Deschimag-Werft (Foto AG-Weser)

Nach dem deutsch-englischen Flottenabkommen von 1935 wurde die Gesamttonnage der deutschen Kriegsmarine sowohl im ganzen als auch in seinen einzelnen Schiffsklassen auf jeweils 35 % der Royal Navy beschränkt. Bei den U-Booten wurden 100 % der britischen Flotte nach vorheriger einvernehmlicher Unterrichtung zugelassen. Im Einzelnen löste das deutsch-englische Flottenabkommen das folgende Bauprogramm aus, das man bis 1946 realisiert haben wollte:

- 3 Panzerschiffe vom Typ DEUTSCHLAND (Panzerschiffe A, B, C)

- 2 Schlachtschiffe vom Typ GNEISENAU (Panzerschiffe D, E)

- 2 Schlachtschiffe vom Typ BISMARCK (Panzerschiffe F, G)

- 1 Schlachtschiff (Panzerschiff H)

- 2 Flugzeugträger vom Typ GRAF ZEPPELIN

- 5 Schwere Kreuzer vom Typ ADMIRAL HIPPER

- 6 Leichte Kreuzer, wie bis 1935 bereits gebaut

- 6 Leichte Kreuzer, neu

- 30 Zerstörer

- 28 U-Boote

Auch wenn dieses Bauprogramm auf Grund der nationalsozialistischen Expansionsträume nach vier Jahren schon wieder Makulatur war, so war es aber dennoch dieses Bauprogramm nach dem deutsche englischen Flottenabkommen von 1935, mit dem das Deutsche Reich seine Pläne zur Marinerüstung vor dem 2. Weltkrieg umsetzte.

Als für Deutschland neuer Schiffstyp trat in diesem Programm erstmals der Schwere Kreuzer in Erscheinung, den es für die großen Seemächte bereits seit der Washingtoner Flottenabrüstungs-Konferenz von 1922 gab. Seine Größe wurde dabei auf maximal 10.000 t und sein Kaliber auf 20,3 cm (8 inch) festgelegt. Diese Kreuzer der HIPPER - Klasse erhielten ebenso wie die zeitgleich begonnenen Zerstörer und Schlachtschiffe sog. Hochdruckheißdampfanlagen, deren Dampf nicht wie bisher auf 18 - 20 atü sondern auf 60 - 80 atü gespannt war. Damit wollte man im wesentlichen Gewicht und Raum der Antriebsanlage einsparen, was sich aber in der Realität so nicht einstellte und nur zu großen Schwierigkeiten bei der Bedienung und zu Ausfällen der Anlage führte, die nur mühselig beseitigt werden konnten. Als erstes Handelsschiff erhielt auch das Fracht- und Fahrgastschiff POTSDAM (17.500 BRT) eine Hochdruck-Heißdampfanlage.

7.4.3.3 Flugzeugträger GRAF ZEPPELIN

Der Flottenbauplan von 1935 wie auch schon der Umbauplan von 1932 führt den Flugzeugträger als neuen Schiffstyp ein, den die deutsche Marine bisher nicht kannte. Nachdem der erste und einzige - aber nicht vollendete - deutsche Flugzeugträger GRAF ZEPPELIN bereits in Kiel im Bau war, wurde einer deutschen Marinedelegation auch der Besuch des japanischen Trägers AKAGI gestattet, allerdings erst dann, als feststand, daß das japanische Schiff kurz danach vollständig umgebaut werden würde! Auch wenn dieser Besuch keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse brachte, so konnte er dennoch den beteiligten Ingenieuren die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges des Konstruktionsamtes bestätigen.

Obwohl der Flugzeugträger GRAF ZEPPELIN bei Kriegsausbruch bereits zu 85 % fertig gestellt war, wurde sein Fertigbau im April 1940 zugunsten von Schlachtschiffen, U-Booten, Zerstörern und Kreuzern eingestellt. Die gesamte Hochdruck-Heißdampf-Antriebsanlage mit 75 atü und 450 °C, die an Bord des Trägers eingebaut war und die dem Schiff eine Geschwindigkeit von 35 kn ermöglicht hätte, bestand aus 16 La-Mont-Wasserrohrkesseln und 4 Turbinensätzen zu jeweils 50.000 PS, d. h. mit insgesamt 200.000 PS. Sie stellte damit im Jahre 1939 die weltweit leistungsstärkste Antriebsanlage für Flugzeugträger dar, die erst durch die Antriebsanlage, der im Jahr 1945 in Dienst gestellten US-amerikanischen Träger der MIDWAY-Klasse mit 212.000 PS übertroffen wurde. Eine weitere Besonderheit des Schiffes war, daß bereits das Katapult an Bord eingeführt wurde, um die Flugzeuge möglichst schnell "in die Luft zu bringen". Unter dem Eindruck der großen Erfolge, den die Japaner im Pazifik mit ihren Trägern erzielten, entschloss sich auch die deutsche Marineführung 1942 den Träger zu vollenden, was aber bereits nach wenigen Monaten wieder zugunsten des U-Bootbaus eingestellt wurde. Bei Kriegsende wurde das Schiff in Stettin gesprengt, wo es von den Sowjets wieder geborgen wurde, die es aber dann in der Ostsee im Sommer 1947 auf Grund interalliierter Absprachen der Potsdamer Konferenz versenkten.

7.4.3.4 Flottenbau vor und während des 2.Weltkrieges

Das deutsch-englische Flottenabkommen sollte auf Grund des darin festgelegten Stärkeverhältnisses den Krieg mit England unmöglich machen. Nach dieser Prämisse, die als wichtige Lehre des 1. Weltkrieges akzeptiert wurde, rüstete die deutsche Marine ab 1935 auf, um damit das durch Versailles entstandene Ungleichgewicht zwischen der deutschen und den übrigen Flotten zu beseitigen. Diese Maxime ließ die NS-Führung aber ab 1938 fallen und erteilte der Marineführung unter ihrem Oberbefehlshaber Raeder den Auftrag, nunmehr solche Rüstungspläne auszuarbeiten, die zukünftig England als potentiellen Gegner zur See einbezogen. Das Ergebnis dieser Planstudien, die daraufhin von der Kriegsmarine ausgearbeitet und von der politischen Führung verabschiedet wurden, war der sog. Z - oder Ziel-Plan, der jedoch nicht verwirklicht wurde.

Flugzeugträger GRAF ZEPPELIN, bei den Deutsche Werke in Kiel (Quelle STG).

U-Bootbau und Kriegsende

Trotz der offensiven Verwendung der großen Überwasserschiffe der Kriegsmarine im Atlantik, trug die U-Bootwaffe, wie schon im 1. Weltkrieg, wieder die Hauptlast des Seekrieges. Die Kriegsmarine des Deutschen Reiches stellte zwischen 1935 und 1945 171 U-Boote in Dienst, die zwischen 1939 und 1945 rund 14,3 Millionen BRT alliierten Schiffsraum versenkten.

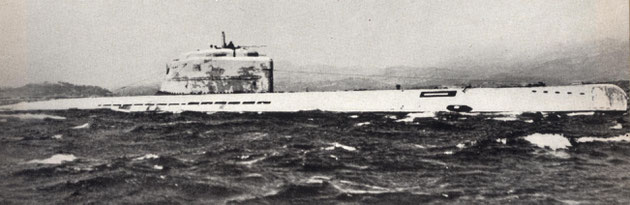

Die Achillesferse der U-Boote bestand ja, wie bereits erwähnt, darin, daß die Kapazität der Batterien nicht groß genug war, um den Booten eine lang andauernde und vor allem auch ausreichend hohe Geschwindigkeit unter Wasser zu verleihen. Um von der beschränkten Kapazität dieser U-Bootbatterien unabhängig zu werden, hatte der Ingenieur Walter bereits in den dreißiger Jahren die von ihm entwickelte Turbine mit 5.000 PS Leistung als U-Bootantrieb vorgeschlagen, die dem Boot eine Unterwassergeschwindigkeit von ca. 25 kn verleihen sollte. Die Walter-Turbine - vergleichbar einer Gasturbine - verbrannte Wasserstoffsuperoxyd (Wasserstoffperoxyd) H2O2 ohne dabei auf atmosphärische Verbrennungsluft angewiesen zu sein, d. h. sie war "außenluftunabhängig"! Nach längerem Zögern entschloss schließlich die Kriegsmarine im Jahr 1942 zur Vergabe eines Bauauftrages über 5 Walter - U-Boote, die als Typ XVII klassifiziert, 280 t unter Wasser verdrängten, mit der 5.000 PS starken Walterturbine ausgestattet wurden und damit 26 Knoten (!) unter Wasser liefen. Wegen der Empfindlichkeit des Brennstoffes H2O2 war abzusehen, daß diese Boote des Typs XVII in ausreichender Stückzahl und vor allen Dingen in absehbarer Zeit nicht würden zur Verfügung stehen. Tatsächlich sind bis Kriegsende von den 5 in Auftrag gegebenen Booten nur 2 als Versuchsboote fertig gestellt worden. Um trotzdem ein dem Walter U-Boot vergleichbares Fahrzeug einsetzen zu können, das aber innerhalb von ca. zwei Jahren in größerer Stückzahl verfügbar wäre, entschloss sich die Marineführung 1942 zum Bau der sog. Elektroboote, die in zwei Varianten in Auftrag gegeben wurden: einmal als großes Boot vom Typ XXI mit 1.621 t und zum anderen als kleines Boot vom Typ XXIII mit 232 t Verdrängung (über Wasser). Sowohl das Walter-U-Boot vom Typ XVII als auch das kleine Elektroboot vom Typ XXIII zeichneten sich dadurch aus, daß sie die ersten deutschen U-Boote vor denen der Bundesmarine waren, die bereits mit nur einem Propeller ausgerüstet waren.

Entscheidend für die Wahl der Elektroboote war, daß diese U-Bootkonstruktion sich aus bisher schon bekannten Komponenten zusammensetzte, die lediglich anders gewichtet und neuartig angeordnet wurden. Auch war das Boot vom Typ XXI ein Boot, dessen Formgebung von der Entwicklung des Walter-U-Bootes übernommen wurde, das nur noch für die Unterwasserfahrt ausgelegt war, so daß es unter Wasser weniger Widerstand hatte als bei Überwasserfahrt. Den bisher größtenteils zum Einsatz gekommenen U-Booten vom Typ VII C mit ca. 750 t Verdrängung standen für ihre maximale Unterwassergeschwindigkeit von 7,6 kn 750 PS zur Verfügung und für die Überwassergeschwindigkeit von 17 kn waren es 2.800 PS. Die Boote des Typs XXI verdrängten dagegen ca. 1.600 t und waren mithin mehr als doppelt so schwer wie die klassischen Boote des Typs VII C. Diese Verdoppelung des Deplacements kam einer gewaltig erhöhten Batteriekapazität zugute, die größtenteils in der unteren Hälfte des Bootes konzentriert wurde. Zur Leistungssteigerung der Batterien trug aber auch ganz erheblich der Umstand bei, daß die spez. Speicherkapazität pro Batteriegewicht im Verlauf der Kriegsjahre so gesteigert werden konnte, dass die Antriebsleistung des Typs XXI für Unterwasserfahrt schließlich bei 4.200 PS lag, mit der das Boot 50 Minuten lang 17,5 kn laufen konnte; d. h. damit war das U-Boot während dieser 50 min zum ersten Mal in seiner Geschichte unter Wasser schneller als ein gewöhnlicher Stückgutfrachter seiner Zeit und es war vor allen Dingen auch erheblich schneller als die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der ein Gleitzug den Atlantik überquerte.

Der Ausgang des U-Bootkrieges offenbarte -aus der Sicht von heute- die seitens Deutschlands sträflich unterschätzte Bedeutung dessen, was auch damals schon als Ortungstechnik (Sonar- und Radar) und was später als Kryptotechnik (Ver- und Entschlüsselung von Funksprüchen) bezeichnet wurde. Beides hat seit dem Ende des 2. Weltkrieges für die Marinetechnik größte Bedeutung und wird zusammen mit der Satelliten- und Radartechnik zur beherrschenden Disziplin dieser Technik.

U-Boot vom Typ XXI, so genanntes Elektroboot, das 1. echte U-Boot mit Stromlinienform für Unterwasserfahrt, von dem insgesamt 123 Einheiten bis Kriegsende in Dienst gestellt wurden. (Quelle B&V)

Hochhaus-Schiffsbetriebstechnik

Hochhaus-Schiffsbetriebstechnik